Projet e-col+

e-COL+ a pour objectif de numériser en 3D des spécimens d’histoire naturelle et de rendre ces données accessibles et réutilisables.

Il repose sur trois grands axes complémentaires :

1. Numérisation 3D des spécimens et de leur documentation

Numérisation à l’aide de techniques de pointe (scanner surfacique, micro-tomographie à rayons X), associée à la capture de la documentation liée (informations de collecte, taxinomie, etc.).

2. Modélisation et structuration des données

Création de modèles 3D connectés à l’ensemble de leurs métadonnées (identification, origine, contexte…), facilitant leur usage en recherche, expertise, enseignement et médiation dans le cadre du concept de spécimen étendu.

3. Diffusion et valorisation

Mise à disposition libre des modèles 3D via des interfaces dédiées, pour un accès large allant de la recherche à la médiation culturelle.

e-COL+ prévoit l’intégration des spécimens dans la base nationale Récolnat, enrichis des métadonnées issues des modèles 3D et des outils d’intelligence artificielle développés dans le projet, afin d’en faciliter la découvrabilité.

Le projet vise à structurer et rendre interopérables ces objets numériques selon les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), en cohérence avec les standards européens de l’infrastructure DiSSCo.

Corpus visé

Le corpus e-COL+ se veut :

• Représentatif de la diversité des collections naturalistes françaises

• Numérisé à des résolutions adaptées à divers usages (recherche, enseignement, médiation)

• Pertinent pour de nouveaux questionnements scientifiques (morphologie comparée, biomimétisme, systématique…)

• Compatible avec les enjeux de conservation physique et numérique à long terme

Développement technologique

Le projet s’accompagne de la mise en place de filières de numérisation optimisant chaque étape, pour permettre une numérisation de masse :

• Choix et préparation des spécimens

• Création et traitement des modèles 3D (segmentation, nettoyage)

• Transfert, stockage et archivage des données entre institutions partenaires

Historique du projet

1. Premiers jalons (2008–2012)

L’initiative commence en 2008 avec la numérisation en 2D de l’Herbier de Paris, projet pionnier qui aboutit à la numérisation de près de 5,4 millions de parts d’herbier (soit près de 90 % des plantes vasculaires) en quatre ans. Cette réussite sert de catalyseur pour la structuration nationale de la numérisation des collections.

2. Le projet e-Recolnat (2014–2021)

Porté par le Muséum et financé par le PIA2, le projet e-ReColNat (ANR-11-INBS-0004) a fédéré une quinzaine de partenaires principaux (dont les universités de Montpellier, Bourgogne, Clermont-Auvergne, IRD, INRAE, CNAM, Tela Botanica, Agoralogie, avec CNRS et AllEnvi en soutien) pour créer une plateforme unique de plus de 10–11 millions d’images et données de collections naturalistes, intégrant sciences participatives et outils morphométriques.

Plus de 70–80 institutions ont fourni des données, et aujourd’hui l’infrastructure se structure sous la forme d’un GIS rassemblant 24 membres, 6 partenaires, et 55 fournisseurs, pour devenir un réseau solide aligné avec DiSSCo.

Ce projet, lancé en décembre 2012 et prolongé jusqu’en février 2023, a fait émerger l’idée d’intégrer les spécimens 3D comme prolongement naturel de la numérisation 2D.

3. Montée en puissance des équipements (depuis 2016)

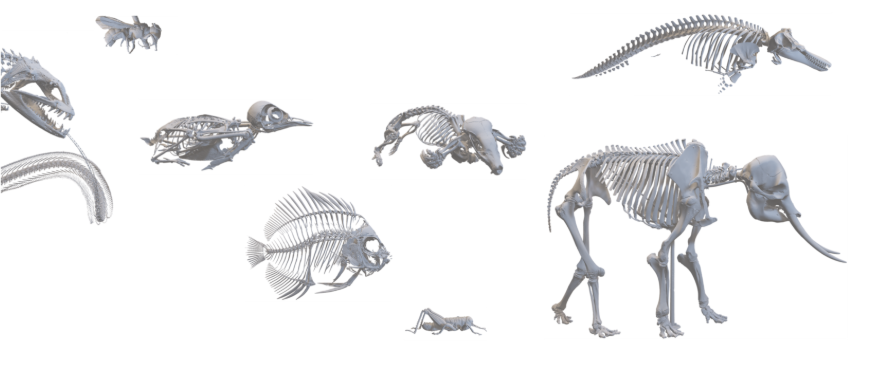

Les institutions françaises se dotent progressivement de scanners 3D adaptés. Le programme de numérisation des squelettes montés des galeries d’anatomie comparée et de paléontologie du MNHN, réalisé avec l’ONG Global Digital Heritage en 2016, marque une première expérimentation de masse, posant les bases méthodologiques d’e-COL+.

4. Projet e-COL+

En 2021, le PIA3 finance le projet e-COL+ de valorisation des collections naturalistes par la numérisation 3D au niveau national.

Depuis le début du projet, le développement d’outils d’intelligence artificielle pour l’imagerie 2D et 3D suit son cours. Les filières de numérisation se structurent pour numériser en 3D de nombreux spécimens des collections naturalistes françaises.

En 2025, le projet e-COL+ est à mi-parcours. En juin 2025, environ 20 000 numérisations ont été réalisées depuis le début du projet.

Le projet doit se terminer en 2029. Environ 40 000 numérisations devraient être disponible en ligne, s’accompagnant d’une infrastructure de production et de gestion de données 3D des collections d’histoire naturelle à l’échelle nationale

Financement et consortium

Lauréat du programme Equipex+ (PIA3) pour huit ans, e-COL+ piloté par le Muséum national d’Histoire naturelle et cofinancé par l’ANR (ANR-21-ESRE-0053), rassemble 10 établissements français :

MNHN, CNRS, IRD, Sorbonne Université, Université Bourgogne Europe, Université de Montpellier, Université Claude Bernard Lyon 1, CINES, EPHE, CNAM

Les investissements visent :

• L’acquisition d’équipements adaptés à la diversité des objets naturalistes (tailles, textures, modes de conservation)

• Le développement d’algorithmes d’IA pour automatiser la segmentation et l’annotation des modèles 3D

• La structuration des flux de données jusqu’à leur diffusion sur le portail Récolnat.